Bomarzo, in provincia di Viterbo,

.

è situata tra le pendici nord-orientali dei Monti Cimini e l’ampia vallata del Tevere, in un territorio ancor oggi incontaminato e ricco di vegetazione; è conosciuta per la presenza nel suo territorio del “Parco dei Mostri” definito anche

“Sacro Bosco”.

|

Cedan Memphi e quant’altra meraviglia ch’ebbe già il mondo

in pregio al Sacro Bosco che sol a se stesso e a null’altro assomiglia.

|

Il Giardino non teme confronti con alcuna meraviglia del passato

.

Le Sfingi

Appena entrato nel parco il visitatore incontra le sfingi, simboli sacri della sapienza esoterica: terribili guardiani della soglia proibita posta al confine tra i mondi.

Appena entrato nel parco il visitatore incontra le sfingi, simboli sacri della sapienza esoterica: terribili guardiani della soglia proibita posta al confine tra i mondi.E’ tradizione considerare la sfinge anche come simbolo di un enigma e il richiamo al mito di Edipo è inevitabile. Il leone dal viso di donna pone domande all’adepto per saggiarne la preparazione.

La prima sfinge riporta:

“Tu ch’entri qua pon mente, parte a parte, e dimmi poi se tante meraviglie sien fatte per inganno o pur per arte”

La seconda sfinge riporta:

“Chi con ciglia inarcate e labbra strette non va per questo loco, manco ammira, le famose del mondo moli sette”

Sommando le frasi potremmo parafrasare come segue:

“Voi che gite errando (il parallelo con i cavalieri erranti è fin troppo facile) alla ricerca del mistero dell’avventura, che cercate meraviglie esteriori con le quali gratificarvi, venite invece in questo bosco interiore dove troverete facce orrende (i mostri interiori, gli aspetti meno nobili o comunque terrifici) ma anche gli elementi dell’opera (drago, orso, orchi, elefanti e leoni hanno un esplicito senso in parallelo agli “elementi” dell’Opera alchemica).

E ditemi se ponendo mente (cioè esercitando una attenzione reale), parte a parte (separando e raffinando, come in un processo alchemico), tutte queste meraviglie siano fatte per inganno (soltanto una proiezione illusoria della mente o comunque un inganno di chi le ha progettate) o se, in realtà, tali incontri non abbiano un senso magistrale e non celino un Arte (l’arte, per gli alchimisti cela il magistero con cui si conduce l’Opera alchemica).

Ovviamente è necessario che chi va in questo loco, abbia ciglia inarcate (cioè il cuore e la mente pronti allo stupore ma anche in-arco e cioè atte alla visione… arcana) e labbra strette (mantenga celato nel suo animo il segreto dell’Opera).”

Saturno – Giano – Fauno – Evandro

Non a caso dopo le sfingi si incontra Saturno che volle detronizzare il padre Urano, quasi precursore del mito di Edipo che uccise il padre e sposò la madre Giocasta. Spesso associato a Giano, Saturno richiama l’Età dell’Oro: eroe positivo e maestro di civiltà che, rubando segreti agli dei, insegna agli uomini la coltivazione dei campi. Così il rimando a Prometeo e al dio Thoth egizio unifica in un originale sincretismo mitologico le rappresentazioni immaginifiche delle culture che ci hanno preceduto. Giano, il re che accolse Saturno a Roma, simbolo bifronte dell’ambiguità, rappresenta al contempo la giustizia e l’arte di sottrarsi ad essa. Come nell’Arte Sacra, l’Alchimia, il dualismo tra bene e male ingenera l’embrione nell’uovo alchemico, l’Androgino, simbolo dell’inevitabile doppiezza umana, di colui che sa e dell’astuzia che adopera per sfuggire alla propria rettifica. Colui che sceglie la via dei metalli e la pesantezza del piombo segue la strada del Fauno. Colui che invece persegue con rigore l’opera ottiene l’Evandro.

Non a caso dopo le sfingi si incontra Saturno che volle detronizzare il padre Urano, quasi precursore del mito di Edipo che uccise il padre e sposò la madre Giocasta. Spesso associato a Giano, Saturno richiama l’Età dell’Oro: eroe positivo e maestro di civiltà che, rubando segreti agli dei, insegna agli uomini la coltivazione dei campi. Così il rimando a Prometeo e al dio Thoth egizio unifica in un originale sincretismo mitologico le rappresentazioni immaginifiche delle culture che ci hanno preceduto. Giano, il re che accolse Saturno a Roma, simbolo bifronte dell’ambiguità, rappresenta al contempo la giustizia e l’arte di sottrarsi ad essa. Come nell’Arte Sacra, l’Alchimia, il dualismo tra bene e male ingenera l’embrione nell’uovo alchemico, l’Androgino, simbolo dell’inevitabile doppiezza umana, di colui che sa e dell’astuzia che adopera per sfuggire alla propria rettifica. Colui che sceglie la via dei metalli e la pesantezza del piombo segue la strada del Fauno. Colui che invece persegue con rigore l’opera ottiene l’Evandro.La triplice Ecate dea dei crocicchi

Proteo-Glauco

La vita comincia nell’acqua e Proteo, figlio di Nettuno, è il Dio che dall’acqua nasce per involarsi ad assumere tutte le forme vitali. Il Proteo del Sacro Bosco è circonfuso da ali di farfalla a simboleggiare il passaggio dall’acqua all’aria.

La vita comincia nell’acqua e Proteo, figlio di Nettuno, è il Dio che dall’acqua nasce per involarsi ad assumere tutte le forme vitali. Il Proteo del Sacro Bosco è circonfuso da ali di farfalla a simboleggiare il passaggio dall’acqua all’aria.Mausoleo

.

Una tomba accoglie a questo punto il visitatore, sempre più sconcertato. Gli ricorda che il Bosco è un luogo a contatto con i morti, un luogo pericoloso da cui può ancora fuggire. Nel blocco di pietra una ninfa addenta una melagrana, fallace simbolo di fertilità. E’ un frutto vietato all’iniziato, perché rimanda ai piaceri carnali, al gusto della vita terrena.

Una tomba accoglie a questo punto il visitatore, sempre più sconcertato. Gli ricorda che il Bosco è un luogo a contatto con i morti, un luogo pericoloso da cui può ancora fuggire. Nel blocco di pietra una ninfa addenta una melagrana, fallace simbolo di fertilità. E’ un frutto vietato all’iniziato, perché rimanda ai piaceri carnali, al gusto della vita terrena.

Aver addentato una melagrana costò a Proserpina la perdita della luce del sole e la condanna alle ombre dell’Ade. Le Ninfe allevano gli eroi, vivono nelle caverne, ovvero nella parte più recondita e temibile dell’uomo, nel luogo dove morte e rinascita governano il divenire dell’essere iniziato. Esse assistono quindi la nascita del nuovo eroe.

Lotta fra Giganti – Ercole e Caco

Eccoci giunti al possente complesso della lotta fra Giganti, tra cui spicca la statua di Ercole che squarcia Caco. Siano arrivati, attraverso le asperità e i dislivelli naturali del terreno, ad un punto di grande speranza: nella lotta ciclopica tra il bene e il male, questo può essere sconfitto da un eroe.

Eccoci giunti al possente complesso della lotta fra Giganti, tra cui spicca la statua di Ercole che squarcia Caco. Siano arrivati, attraverso le asperità e i dislivelli naturali del terreno, ad un punto di grande speranza: nella lotta ciclopica tra il bene e il male, questo può essere sconfitto da un eroe.La collocazione del gruppo marmoreo accanto ad un ruscello indica la necessità della purificazione dell’acqua dopo il contatto con il male. La strada iniziatica ha condotto il profano a visitare le forze oscure del male poste dentro il sé più intimo. Visita interiora terrae rettificandoque invenies occultum lapidem (V.I.T.R.I.O.L.) ammonisce un antico motto. Il sofferto superamento delle prove porta l’eroe all’immortalità.

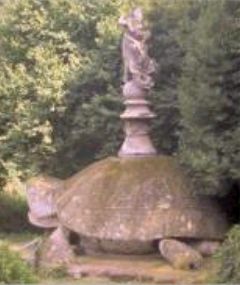

Tartaruga – Donna – Balena

Il gruppo scultoreo consiste in un enorme macigno raffigurante una balena, che ha sopra una tartaruga, il guscio della quale regge la donna alata. La balena, simulacro di un mostro preistorico come il Leviatano, corrisponde al rito di iniziazione di morte e rinascita: entrare nel ventre del mostro ed uscirne incolumi significa aver superato la prova dell’introspezione (V.I.T.R.I.O.L.).

Il gruppo scultoreo consiste in un enorme macigno raffigurante una balena, che ha sopra una tartaruga, il guscio della quale regge la donna alata. La balena, simulacro di un mostro preistorico come il Leviatano, corrisponde al rito di iniziazione di morte e rinascita: entrare nel ventre del mostro ed uscirne incolumi significa aver superato la prova dell’introspezione (V.I.T.R.I.O.L.).Pegaso

Pegaso percuote con lo zoccolo la roccia e ne fa scaturire l’acqua, con le ali s’invola verso il cielo. E’ simbolo della passionalità e dell’impetuosità istintiva del cavallo, dominate dalla volontà spirituale dell’uomo rappresentata dalle ali. E’ grazie al cavallo alato, figlio di Gorgone e di Nettuno, che Bellerofonte sconfigge la Chimera. Ancora una volta nel “Bosco Sacro” una statua invoca la necessità di abbandonare il richiamo terreno per mirare all’alto.

Pegaso percuote con lo zoccolo la roccia e ne fa scaturire l’acqua, con le ali s’invola verso il cielo. E’ simbolo della passionalità e dell’impetuosità istintiva del cavallo, dominate dalla volontà spirituale dell’uomo rappresentata dalle ali. E’ grazie al cavallo alato, figlio di Gorgone e di Nettuno, che Bellerofonte sconfigge la Chimera. Ancora una volta nel “Bosco Sacro” una statua invoca la necessità di abbandonare il richiamo terreno per mirare all’alto.Nel Ninfeo sono accolte le tre Grazie

Sorelle delle Muse, delle Stagioni e delle Ore. Rappresentazioni della purezza, hanno ai loro piedi due tritoni, due leoni e al loro fianco una fontana con due delfini. Il Tritone e il Delfino, animali legati all’acqua, sono simulacri della trasformazione e della salvezza. In particolare i delfini, trasportando Arione sul loro dorso, lo salvarono dai marinai che si preparavano ad ucciderlo.

Sorelle delle Muse, delle Stagioni e delle Ore. Rappresentazioni della purezza, hanno ai loro piedi due tritoni, due leoni e al loro fianco una fontana con due delfini. Il Tritone e il Delfino, animali legati all’acqua, sono simulacri della trasformazione e della salvezza. In particolare i delfini, trasportando Arione sul loro dorso, lo salvarono dai marinai che si preparavano ad ucciderlo.Vicino Orsini fece costruire un magnifico palazzo (ancor oggi svettante sulla rupe di Bomarzo e sede del Comune) dal quale poter raggiungere un favoloso e immenso Giardino, realizzato con un’idea geniale: trasformare i giganteschi blocchi di peperino che giacevano inerti sul terreno, in figure parlanti agli eletti, affidandovi messaggi criptic.

Per molti sarebbero state semplici bizzarrie,

decorazioni capricciose della solita annoiata nobiltà, ma per chi sapeva discernere rappresentavano un percorso iniziatico dell’evoluzione umana. Che lo abbia realizzato per farne dono all’amata moglie, che morì prima di lui (e alla quale avrebbe dedicato il Tempio, posto sopra una modesta altura, all’interno del parco stesso), o che lo abbiano voluto insieme, non cambia molto le cose. Forse fu proprio lui a disegnare statua per statua, ad indirizzarne la disposizione, affidandone la parte logistica ed esecutiva ad un artista non certo di bassa lega: Pirro Ligorio, niente meno che allievo di Michelangelo Buonarroti. Da più parti si dice che fu proprio Ligorio a portare a termine la Cappella Sistina…

Nella regia del Sacro Bosco di Bomarzo

pare, vi sia da includere proprio Michelangelo, oltre che il Vignola. Ma non solo: al cantiere del palazzo Orsini prestarono la propria valente opera altri ex allievi di Michelangelo e Sangallo, come Raffaello da Montelupo, e scultori del calibro di Simone Moschino, nipote di Simone Mosca. Vicino Orsini si ritirò nella sua dimora bomarzese -realizzata a partire dal 1552.

Infastidito e disgustato dagli affari politici e militari di una società che doveva sembrargli molto lontana dalla propria sensibilità artistica; non amava andare da una residenza all’altra, come usavano fare molti nobili del suo tempo, preferendo stabilirsi a Bomarzo, tra le sue creature di pietra che pare amasse come esseri viventi, preoccupandosi del loro benessere fisico. Follia? No di certo.

“L’intima connessione tra il profilo singolare del committente, la sua passione letteraria e la sua sensibilità artistica è senz’altro una chiave della comprensione di questo singolarissimo dispositivo architettonico”, asserisce Sabine Frommel (op. cit. n.1).

Gli studiosi concordano

sul fatto che questo parco è un ‘unicum’, nel suo genere, discostandosi nettamente dalla tipologia dei Giardini all’italiana del tempo. Qui tutto è sorpresa, non c’è una vera e propria regolarità geometrica, non vi sono lunghi viali abbelliti da fontane, i diversi elementi sono tra loro svincolati da qualsiasi rapporto prospettico e non sono accomunati da alcuna coerenza di proporzioni.

Secondo alcuni, il Giardino delle meraviglie

potrebbe essere stato ispirato da un testo molto in voga al tempo del principe Orsini, l’enigmatico Hypnerotomachia Polyphilii di Francesco Colonna, conosciuto anche come Sogno di Polifilo, narrazione – in chiave allegorico/ermetica- di un sogno lunghissimo, durante il quale Polifilo deve lenire le proprie pene d’amore per Polia, la sua defunta amata. Egli intraprende così un viaggio iniziatico nel tentativo di sfidare la morte e ricongiungersi con lei.

Nulla è eterno, forse solo la pietra e così…

alla morte di Vicino, i discendenti abbandonarono il Parco, che cadde nell’oblio. La stessa sorte che era toccata a tutti gli altri boschi sacri del territorio. Chissà se lui lo aveva preventivato. Pare che i contadini vi coltivassero, che gli animali vi pascolassero, e nessuno sembrava più interessato a capire il significato delle statue, spostate dalla loro originaria collocazione o ricoperte di terra.

I visitatori dotti, però, non mancavano di rilevare e descrivere i simboli di cui era grondante il fantastico giardino; Goethe, Lorrin, Dalì… sono solo alcuni dei nomi celebri che lo hanno visitato, attirando la curiosità di altri ed ispirando numerosi artisti.

Fonti:

http://www.simmetria.org/simmetrianew/associazione/convegni-ed-eventi-mainmenu-305/399-il-giardino-dei-mostri-di-bomarzo.html

http://massimoagostini.blogspot.it/p/il-sacro-bosco-di-bomarzo-via.html

http://www.duepassinelmistero.com/mostri.htm